Femme nue (1916), Modigliani, Courtauld Gallery

Il y a toujours un moment où, après avoir joué la comédie de la séduction, on se retrouve nu, sans fard, mal assis, offert au regard et au jugement de l’autre. C’est cet instant qui me semble saisi dans ce portrait de Modigliani.

Cette femme se montre tout entière, sans se déprendre pour autant d’une splendide pudeur. Elle ne pose pas du tout et ne semble rien attendre de vous. Tout ce à quoi elle pourrait consentir, sourdement, c’est que vous essayiez de la guérir momentanément de sa mélancolie.

La poitrine nous est insensiblement proposée. Le sexe, niché entre les cuisses, attend son moment. Des plaisirs sont envisageables dans un futur proche. Mais ces yeux fermés, ce visage baissé, vous tiennent à distance. L’artiste l’a coloré dans une teinte plus sombre que le reste du corps. C’est que cette femme est ailleurs, là où vous ne pouvez plus la voir ni l’avoir. Modigliani a peint une femme qui parvient à se présenter nue sans rien montrer.

Cette fille s’offre, et, ce faisant, conserve son intégrité. Elle s’expose avec un naturel désarmant, et se fait par là imprenable. Son abandon est une résistance radicale aux désirs du reste du monde à son égard, à toutes les tentatives d’idéalisation ; elle ne veut pas être réduite à un support à fantasmes, ne veut être réduite à rien, et oppose tout ce qu’elle a, à savoir sa fragilité, au regard du peintre, qui représente peut-être pour elle le regard des autres. Elle tient, à ce moment précis, à être vue exactement pour ce qu’elle est, une femme avec ce corps-là, cette femme élémentaire, longue et émouvante.

Nue, elle se sent probablement imparfaite et se demande si elle a bien fait d’accepter de poser dans le plus simple appareil – bras gauche tendu, cou relâché, pose dégingandée, rouge aux joues, autant de signes témoignant d’un état esprit un brin réfractaire à l’idée de poser : elle n’est pas totalement à l’aise, elle a peut-être peur du résultat. Mais, plus profondément, elle est portée par une envie de s’assumer entièrement, par delà la nuit. L’œuvre respire par cette subtile tension entre courage et appréhension. Le fait que ce tableau ait pu être peint signifie que le courage l’a emporté, en quoi cette œuvre est une victoire. La seule victoire dont ait la possibilité de se prévaloir un être humain : la victoire par abandon.

D’un côté, cette femme s’abandonne ; en face, le peintre mâle accepte de remplacer, pour rendre hommage à ce courage, son phallus par son pinceau : il offre à cette femme la liberté d’être ce qu’elle est, alors qu’en donnant libre cours à ses désirs masculins, il empêcherait ce moment d’éclore. Il se fait serviteur de son modèle. Modigliani, ici, exprime toute l’admiration que l’on éprouve à l’égard d’une femme aimée. Tout ce que l’on ne parvient pas à lui dire lorsqu’on lui fait l’amour.

Le peintre et son modèle respirent ensemble, se laissent vivre, situation rare entre un homme et une femme. Le peintre lui offre, comme espace d’existence, comme marque de tendresse réelle, le blanc de la toile. Elle a pris acte de cette générosité en jouant le jeu. Si elle s’était mise à se fantasmer à travers le regard du peintre, à faire montre de la moindre coquetterie, tout serait tombé à plat. Il n’y aurait pas eu de tableau. Non, nue et mal assise, cette reine déchue a humblement ouvert les portes de son âme à l’artiste pour qu’il en révèle la teneur au monde. Ce tableau veut dire « Je t’aime ».

J’aime à m’imaginer comment a fini la séance de pose. Le peintre et son modèle ont-ils fait l’amour ? Ou bien, a-t-elle enfilé un manteau pour aller fumer une cigarette à la fenêtre ? S’est-elle habillée pour fuir en vitesse ? Se sont-ils disputés ? L’homme s’est-il servi un verre d’alcool ? Ont-ils contemplé le tableau terminé, l’un contre l’autre ? Dans tous les cas, j’ai le sentiment que le silence a régné.

Profitons de ce silence qui dure encore pour écouter la mélodie que fredonne cette femme de Modigliani. Car elle chantonne, ne l’entendez-vous pas ? Écoutez, dans ce filet de voix, s’exprimer la douloureuse beauté de l’existence.

Autoportrait à l’oreille bandée (1889), Van Gogh, Courtauld Gallery

L’autoportrait le plus célèbre de Van Gogh est probablement son dernier, abrité au musée d’Orsay, à Paris : le dernier regard du condamné. Mais l’autoportrait dit « à l’oreille bandée », conservé à la Courtauld Gallery de Londres, est peut-être aussi marquant que l’œuvre du musée d’Orsay. Ces deux tableaux, dont les palettes tirent majoritairement sur le vert (une couleur qui peut faire naître un vague sentiment d’écœurement, de fébrilité), exhalent une même impression d’impuissance face au sort.

A première vue, ce tableau n’a pas l’air très inquiétant. Le personnage paraît calme. Mais plusieurs éléments nous indiquent à quel point cet équilibre est fragile. Le bandeau blanc rappelle la blessure, le sang. Quant à cette imposante vareuse, ne ressemble-t-elle pas à une camisole de force ? Ce gros bouton fermé, insistant, annonciateur d’un destin bouclé ? Les bras du peintre n’apparaissent pas, comme si l’homme avait perdu sa liberté d’action depuis son acte de folie (Van Gogh s’est coupé l’oreille droite à la suite d’une dispute avec Gauguin). Ses propres membres, coupables d’un acte criminel, sont comme dissociés de son être : ils n’obéissent plus à sa raison, il n’ont donc pas à figurer dans un autoportrait, où le peintre essaie de se raccrocher à lui-même.

Cet homme n’est plus qu’un esprit mis à l’épreuve, pieds et poings liés face à son destin – le miracle étant qu’il ait trouvé la force de le peindre. Il y a le peintre, le visionnaire, monstre de courage et de travail, maîtrisant son art, qui fait encore confiance à ses mains ; et l’être à moitié fou, Vincent, paralysé d’inquiétude, qui n’a plus de corps, qui est celui que Van Gogh peint.

L’artiste, dans cet autoportrait, se représente comme une proie. Son œil gauche est comme désillusionné. Son œil droit, marqué de l’éclat de la vie, semble scruter quelque chose d’inquiétant. Ou peut-être nous questionne-t-il, se questionne-t-il : où en suis-je ? Que reste-t-il de moi ? L’estampe japonaise, en arrière-plan, a des allures de paradis perdu.

Si les tableaux de Van Gogh sont si bouleversants, c’est qu’on y chercherait en vain un gramme de narcissisme. Rien que l’homme nu, celui que nous nous refusons à voir en nous-mêmes par complaisance. Van Gogh montre sa détresse sans ostentation. Son courage, son désir de connaissance, l’ont amené à tenir sa position, coûte que coûte, au point le plus dangereux.

Le Bar aux Folies Bergères (1882), Manet, Courtauld Gallery

Que de chefs-d’œuvre, décidément, dans ce « petit » musée, la Courtauld Gallery ! Par rapport aux deux tableaux suscités, nous restons dans les mêmes eaux avec ce Bar aux Folies bergères de Manet. La scène se passe dans un cabaret où la fête bat son plein. Manet peint, au milieu de ce raout, l’absence. Le moment d’absence de cette serveuse. Peut-être dure-t-il seulement une seconde. Ou peut-être a-t-elle décidé de se taire une bonne fois pour toutes ? Les deux hypothèses sont vraies, car c’est l’un de ces instants qui durent une éternité que Manet a fixé. L’humanité a beau se défouler, avant tout, il y a l’absence, jour après jour. Ce goût amer dans la gorge qui subsistera jusqu’à la fin : notre « je » s’est fait avoir. C’est au-delà de la consternation, au-delà de la révolte.

L’homme, que l’on aperçoit sur la droite du tableau, est-il le spectateur, nous, qui regardons ce tableau, et cherchons peut-être à séduire cette serveuse ? Ou à lui demander un énième verre à boire ? Peut-être. Nous ne sommes pas bien loin du tableau de Modigliani évoqué plus haut : cette femme s’ennuie à en mourir, rêve peut-être de cet amour auquel elle n’aura jamais droit. Quel deuil ! Tous les délices de l’existence sont pourtant réunis sous ses yeux : la volupté (fruits), l’amour (fleurs), l’ivresse (alcool). Mais son regard se perd au loin. Elle attendait tellement plus de l’existence que ces plaisirs vite fanés.

Cette madame Bovary va-t-elle, tout d’un coup, s’évanouir ? Hurler ? Renverser ces bouteilles d’un revers de main ? Non, elle va encore, consciencieusement, finir sa journée de travail, la mort dans l’âme, jusqu’à extinction des feux. Hâter la fin de cette journée minable, et la fin de ce monde qui l’est tout autant. N’y a-t-il pas que cela à faire ? Elle rangera les tables, passera le balai, avant de passer une mauvaise nuit avec, peut-être, un mauvais garçon.

Nous remarquerons par ailleurs que la symétrie ne semble pas très bien respectée, entre le reflet du miroir qui se situe derrière la fille et notre position de spectateur : l’alignement des bouteilles ne correspond pas exactement à son reflet. Qu’en conclure ? Peut-être que la salle est vide, et que la serveuse est désolée de se voir contrainte de supporter la drague lourde d’un dernier client. Elle rêve alors à ce que la salle soit remplie, pour pouvoir échapper à son emprise, et ce rêve prend place dans le miroir. Ou bien, cette femme, qui semble avoir dépassé les trente ans, se sent-elle délaissée ? Les hommes ne la trouvent-ils pas un peu trop vieille pour la séduire ? Intéresse-t-elle encore quelqu’un, si ce n’est quelques badauds avinés ? Elle est entre-deux-âges, c’est la fin de l’innocence, pour elle, elle sent son monde basculer lentement mais sûrement dans la vieillesse, l’oubli, la solitude, c’est un naufrage… Mille scénarios sont encore imaginables à partir de ce tableau. Il est subtilement incohérent, et en ce sens très réaliste, puisque la réalité humaine se reconnaît à ce qu’elle est imperceptiblement boiteuse.

Autre détail intriguant : si l’on regarde le reflet, de dos, de la fille, il semble qu’elle soit assez avenante envers l’inconnu, le buste avancé, comme si elle se rapprochait de lui pour bien entendre ce qu’il disait, dans le brouhaha. Par contre, de face, dans le « réel », elle est raide, indifférente. Ici, comme dans le Modigliani, il y a au moins deux femmes dans une femme. De dos, elle ressemble à une serveuse comme les autres, qui se suivent et se ressemblent. De face, elle apparaît comme détachée, perdue dans son intériorité, unique entre toutes. Elle devient cette serveuse de Manet qui fait le tour du monde depuis plus d’un siècle. Le peintre a fait d’une inconnue cette personne que tout le monde, en son for intérieur, connaît si bien : soi.

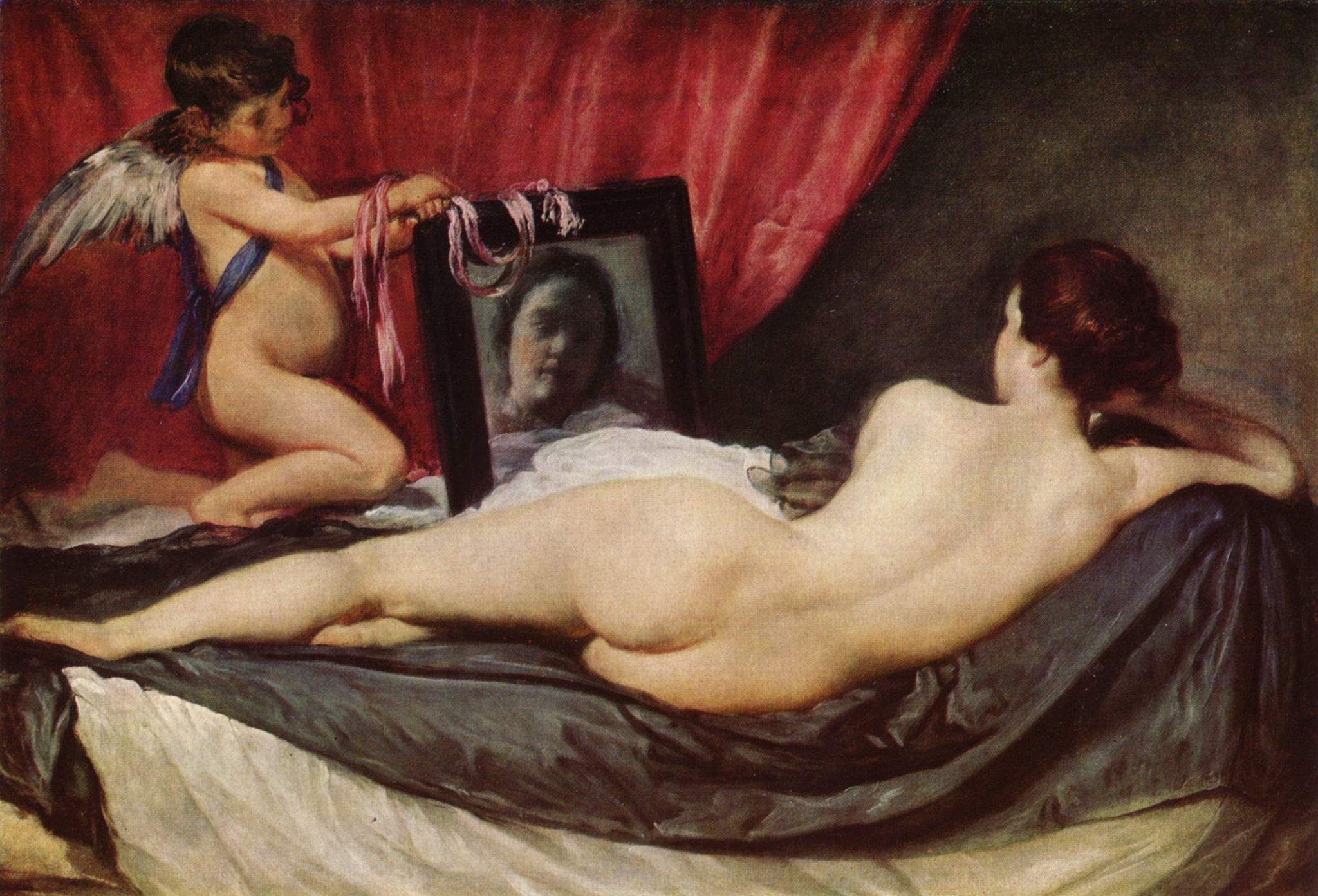

La Toilette de Vénus (1651), Velázquez, National Gallery

Pour varier les plaisirs, encore une femme nue. Ici, ce qui ne peut manquer de nous émerveiller, c’est la splendeur de ce corps, ou plutôt de ce violoncelle. C’est au spectateur de lancer le premier coup d’archet. Par exemple, sur cette magnifique hanche gauche, si parfaite et si dissonante à la fois : disjonction nette et continuation harmonieuse. Rien de plus attirant que ces paradoxes géométriques qui semblent recéler un secret, ces contrepoints sources de musicalité. Écoutez le dialogue que tient la joue gauche de cette femme avec sa fesse gauche. Suivez ce parfait parallèle entre épaule gauche et hanche gauche.

Je reste rêveur, également, en considérant ce visage qui se laisse à peine deviner. Qui est cette femme ? Nous le saurons d’autant moins que le reflet de son visage, dans le miroir, est tout juste suggéré. Ce qui nous rappelle le tableau de Modigliani vu plus haut, où le visage du modèle est comme voilé par rapport au reste de son corps. Il y a presque quelque chose de l’ordre du gribouillage dans ce reflet du visage. On distingue un sourire, un peu de contentement de soi, quelque chose d’assez humain, banal. Quelque chose de connu.

N’y a-t-il pas une différence de nature entre ce long corps blanc, majestueux, et ce visage à l’expression familière ? Peut-on y voir une nouvelle tentative de cerner ces deux femmes qui semblent coexister en une seule ? L’une, la désirable, la fantasmatique, celle que l’on n’a pas le droit de dévisager, la « parfaite » qui nous tourne nécessairement le dos, et l’autre, dont on peut distinguer les traits et les humeurs, ce par quoi elle nous paraît moins mystérieuse, moins attirante ?

Champ de blé avec cyprès (1889), Van Gogh, National Gallery

Il y a, dans cette œuvre, une harmonie des formes et des couleurs rien moins qu’ensorcelante. Dominée par la figure fascinante de ces cyprès en plein délire. Ce n’est plus le bateau ivre, c’est la nature ivre. Ce paysage semble chercher à s’exprimer. Il se gondole, se trémousse, met en œuvre toute sa vitalité pour nous faire signe, nous faire comprendre qu’il a quelque chose à nous dire. Regardez ces collines bleues, au fond : elles donnent l’impression d’être à déchiffrer, à décrypter, comme des hiéroglyphes.

Ainsi, Van Gogh, à la fin de sa vie, semblait possédé par une paranoïa bien humaine : cette impression que le monde entier nous cache quelque chose. Que toute chose, même un simple bosquet, détient ce qui nous manque, existe plus pleinement que nous. La question est : cette paranoïa poussée à bout n’est-elle pas aussi, la marque d’une insupportable lucidité sur notre condition humaine ? L’amour, c’est-à-dire l’attirance vers ce qui nous manque, porté à son plus haut degré d’intensité, l’amour fou comme expression absolue de la vérité humaine ? A s’en brûler les ailes, à enflammer le paysage.

Une fois les yeux posés sur ce tableau, difficile de les en décrocher. Une sorte de mécanisme hypnotique se met en branle. Formes, masses et couleurs, dans le cadre, se répondent ; nous voilà emportés dans la ronde, pour le meilleur et pour le pire. En termes de beauté esthétique, mais aussi de puissance expressive, Van Gogh a atteint là un sommet inaltérable.

Autres coups de cœur artistiques sur Retour d’actu :

Le printemps de la Renaissance au Louvre

14 coups de cœur à Florence (partie 1 et partie 2)

Ping : Le Printemps de la Renaissance au Louvre : six coups de coeur |

Ping : 9 coups de coeur à voir à Rome |