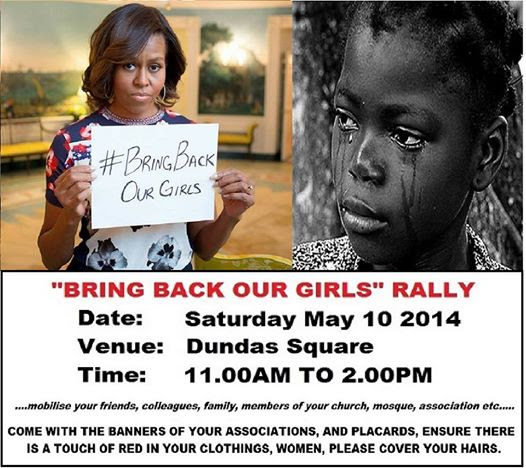

Affiche pour une campagne américaine de soutien populaire aux jeunes lycéennes du Nigeria

Les deux mamelles de notre société consumériste : la distraction et l’indignation. A ce titre, le mouvement #BringBackOurGirls fait figure de cas d’école.

Quelqu’un a-t-il des nouvelles des 200 fillettes nigérianes enlevées sauvagement dans le nord du Nigeria ? Que reste-t-il de cette débauche d’émotion et d’indignation ? Cela nous intéressait-il si peu qu’on ne cherche pas à connaître l’issue de ce drame ?

Pas une trace ! Dans les colonnes des journaux, rien ! Dans les flashs info et les journaux télévisés, le néant ! Demandons aux politiques qui ont montré tant de fermeté à dénoncer cet acte barbare : Michelle Obama, David Cameron, Najat Vallaud-Belkacem, Gérard Collomb, Christiane Taubira, dites-nous quelque chose des lycéennes, vous qui avez solennellement engagé votre image publique ? On n’ose imaginer que vos mines consternées et cette pancarte gribouillée n’aient été qu’un buzz (1) parmi d’autres dans cette société de l’engagement à la sauvette. Dans ce néant, seuls le quotidien La Croix (2) et Valérie Trierweiler (3) à l’occasion du match de Coupe du Monde France-Nigeria ont rappelé que le sort des lycéennes n’avait pas évolué d’un iota depuis leur enlèvement.

L’affaire de fillettes s’enterre maintenant dans une indifférence aussi retentissante que l’avait été mi-avril le vacarme de la polémique mondiale. Le silence soudain autour du drame des #BringBackOurGirls incarne manifestement cette tendance de plus en plus pathologique et identitaire de notre société envers l’oubli et la distraction. Depuis les troubles de l’attention que relèvent avec alarme l’Education Nationale chez de plus en plus d’élèves jusqu’à la redoutable maladie d’Alzheimer qui touche 850 000 de nos anciens (4), la distraction gagne du terrain. L’orchestration médiatique n’échappe pas à cette tendance, elle en accentue même les codes par une fragmentation toujours plus minutieuse de l’information, qui empêche le développement des sujets et encourage le court-circuitage du sens même à donner à l’information.

Capture de la vidéo envoyée par Boko Haram au monde, mettant en scène les fillettes enlevées.

L’autre moteur de l’affaire #BringBackOurGirls a été sans aucun doute la dose élevée (et voulue) d’indignation émotionnelle. Il fallait s’engager et s’indigner au risque d’être considéré comme le dernier des insensibles. Chacun s’est cru momentanément en croisade pour le bien. Citoyens et médias se sont épanchés et complus en indignation générale, la nouvelle religion accréditée par le succès en librairie du célèbre opuscule de Stéphane Hessel (5).

Or, sur l’autel de l’indignation, on a utilisé ces fillettes pour se consoler comme on utilise un mouchoir qu’on jette après usage. L’indifférence soudaine est, il ne faut pas en douter, la pire humiliation qu’on leur ait fait subir. On s’est mouché avec ces fillettes ! On y a mouché nos solitudes et notre arrogance! Telle perversité n’est pas inférieure au sort que peuvent leur réserver les ravisseurs. Elles auront été violées deux fois ! Par Boko-Haram et par notre conformisme jaloux de ses positions, consensuel et confortable. Pour paraphraser Romain Gary, nos indignés «avaient raison, et cela seul eût dû suffire à les mettre en garde.» (6)

L’indignation s’est en effet transformée en paradigme de notre nouvelle société technologique de communication. Elle est devenue la nouvelle expression de nos solitudes post-idéologiques : virale comme les médias, consensuelle comme la politique, lapidaire comme un tweet, autocentrée comme une publication Facebook, évanescente comme un buzz. L’affaire des #BringBackOurGirls, à bien y regarder, compile en effet tous ces ingrédients qui servent au traitement des tragédies modernes : exciter la terreur et se complaire dans la pitié.

Dans cette grand-messe démocratique l’objectivité et l’investigation n’ont plus lieu d’exister et jouent les rabats joie. Pas un soupçon de décentrement non plus, ce serait du relativisme et le mot fait peur. Le journalisme dès lors ne décrypte plus, il donne en pâture ; il n’investigue pas, il émeut. Aucun journaliste n’a fait référence au spécialiste du Nigeria en France, Marc-Antoine Pérouse de Montclos qui, dans un article de 2012 sur Boko Haram (7), mettait pourtant en garde contre une interprétation rapide du mouvement tout en insistant sur sa complexité. Ne veut-on vraiment pas entendre cette complexité qui risque de gêner les schémas manichéistes occidentaux bien plus maniables et manipulables ? On y préfère la sentence, le story-telling (voir cet article du Monde (8)), les réactions à vif et ses bons vieux flashs infos qui ont cette qualité de nous persuader que nous sommes « informés » en continu. Le chiffre même du nombre de fillettes est devenu secondaire (9) ! Osciller entre 200 et 270 lycéennes, c’est une autre insulte au Nigeria dont les mères se soucieraient si peu de leur progéniture qu’elles ne viendraient pas les réclamer, un pays si fruste qu’on n’utiliserait pas de registres de présence.

Le terrorisme, négatif de notre démocratie ?

On retrouve avec l’affaire des fillettes nigérianes le scénario rafraîchi de nos très saintes inquisitions européennes qui ne sont plus l’instrument des religions mais de l’athéisme humaniste dont nos jugements se réclament. Remarquez que le scénario est facile, au centre du viseur se trouve Abubakar Shekau qui cumule les tares : noir (Nigérian de surcroit (10)) + musulman radical + anti-occident (11) + prédateur misogyne. C’est surtout pour son dernier défaut qu’il est médiatisé, le coup des jeunes filles enlevées est de trop. On ne s’était pas soucié auparavant du sort de la femme au Nord Nigeria, pas plus que la vague d’attentats qui a fait 200 morts quelques jours précédents le rapt (12), mais avec nos fillettes en vitrine tout s’éclaire et les langues se délient. L’ennemi s’est révélé, le barbare sanguinaire, l’obscurantiste fanatique et le bourreau d’enfants. Dés lors, il n’y a plus besoin d’expliquer, le portrait parle de lui-même.

Image d’une vidéo du 25 sept. 2013 mettant en scène Abubakar Shekau, le leader actuel de Boko-Haram.

Le cas Boko Haram est un cas d’école (sans jeu de mot) pour comprendre comment manipuler l’opinion. Terreur et pitié sont les fers de lance d’une nouvelle rhétorique émotionnelle utilisée aussi bien par les politiques que par les médias. Chacun y trouve de quoi manger et autant le citoyen s’est mouché autant certains politiques et médias en ont fait leur beurre. Car le Nigeria a fait vendre, n’en doutons pas. Quand une personnalité politique choisit de poser avec la pancarte #BringBackOurGirls ou de tweeter le message, c’est pour être dans l’air du temps et redorer son image (paternaliste ou maternaliste, le lecteur choisira). En effet, nos 200 filles ne coûtent pas grand-chose mais peuvent rapporter gros (des tirages, des voix, une image médiatique, etc.) ; cette matière médiatique s’utilise fort bien. Boko Haram et autres terroristes l’ont eux aussi bien compris et la manière de Shekau de se mettre en scène montre assez bien qu’il est sur la même longueur d’onde que nos salles de presse.

Le silence et l’indifférence sur les fillettes sont tombés au moment où les interventions d’aide militaire au renseignement commençaient (et au moment de la Coupe du Monde, mais ce n’est qu’une coïncidence). Le Nigeria, si impertinent, était parvenu à se prémunir de toute intervention sur son sol jusqu’à cette affaire. Certes, il y avait eu des partenariats de défense mais jamais d’actions sur le territoire. Jusque pour la sanglante guerre civile du Biafra (1967-1970), le Nigeria s’est passé d’intervention extérieure directe, de forces internationales de maintien de sécurité et, seul, il a mené sa délicate réconciliation nationale. Pourtant, le buzz #BringBackOurGirls en mettant en exergue les insuffisances du gouvernement de Goodluck Jonathan, indirectement, a légitimé auprès du public le devoir d’ingérence, au nom d’une nouvelle croisade mondiale de la démocratie contre le mal.

Rien ne se créé tout se transforme. Rappelons-nous en 1990 comment la Seconde Guerre du Golfe devint tout d’un coup une obligation morale lorsque les télés du monde entier diffusèrent le témoignage poignant d’une fausse infirmière qui relatait comment elle aurait vu de barbares soldats irakiens sortir des bébés koweitiens de leurs couveuses et les laisser mourir à même le sol (13). L’affaire des couveuses avait en son temps été un cheval de Troie, fondé sur l’émotion et l’indignation, qui permit l’entrée américaine en territoire irakien (autre pays gorgé de pétrole)… Il ne s’agit que d’une théorie parmi tant d’autres liées au phénomène Boko-Haram (14), mais la stratégie du choc émotionnel mise en mot par Naomie Klein (15) n’a pas toujours été qu’un fantasme. Plus que jamais il est important de s’interroger, après Guy Debord, sur le fait que le terrorisme puisse-t-être le négatif de la démocratie:

« Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son inconcevable ennemi, le terrorisme. Elle veut, en effet, être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats. L’histoire du terrorisme est écrite par l’État ; elle est donc éducative. Les populations spectatrices ne peuvent certes pas tout savoir du terrorisme, mais elles peuvent toujours en savoir assez pour être persuadées que, par rapport à ce terrorisme, tout le reste devra leur sembler plutôt acceptable, en tout cas plus rationnel et plus démocratique.(16) »

L’imposture de la fille de l’ambassadeur du Koweït aux États-Unis se faisant passer pour une infirmière, et accréditant le mensonge des bébés sauvagement sortis des couveuses, 1990