La maxime de Saint-Exupéry tirée du Petit Prince est célèbre : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. » Elle s’applique magnifiquement à l’un des chefs-d’œuvre de Charles Chaplin, sorti en 1931, City Lights (Les Lumières de la ville).

La maxime de Saint-Exupéry tirée du Petit Prince est célèbre : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. » Elle s’applique magnifiquement à l’un des chefs-d’œuvre de Charles Chaplin, sorti en 1931, City Lights (Les Lumières de la ville).

« Une chanson populaire espagnole dit en mots d’une merveilleuse vérité : ‘Si quelqu’un veut se faire invisible, il n’a pas de moyens plus sûr que de devenir pauvre.’ L’amour voit l’invisible. » Simone Weil, Attente de Dieu

Toute l’intrigue de City Lights (Les Lumières de la ville), le film de Chaplin, est basée sur l’ambiguïté du sens de la vue, qui est, parmi nos cinq sens, probablement le plus sollicité, donc le plus perverti, par la sphère sociale. Le moins apte à nous entraîner dans l’amour, c’est-à-dire dans la perception de l’autre. Il semble que la vue tende à négliger la réalité intime d’une personne, son odeur ; ce que l’on sent parfois « à vue de nez », mais presque pas à vue d’œil.

Ouvrir les yeux, c’est toujours risquer de passer à côté de l’amour. C’est se risquer à prendre conscience du vide au-dessous de nous alors que l’on avance sur la corde raide (voir la scène du Cirque de Chaplin) ; c’est aussi se risquer à constater que l’aimé, aussi, contient une parcelle de vide. La peur domine alors, et rien n’est plus opposé au sentiment amoureux. L’amoureux est précisément celui qui oublie qu’il y a toujours mille raisons de trembler de peur. C’est un équilibriste qui décide de suivre le scénario qui enchante son existence.

« Tu » pour me faire oublier « je »

Dans City Lights, chaque personnage, au moment où il aime, se fait son film. La fleuriste aveugle s’imagine que le vagabond est un jeune homme riche ; le vagabond se rêve dans la peau de ce jeune homme riche, volant au secours d’une jeune fille pauvre et handicapée ; le riche oisif, lorsqu’il est ivre, voit le vagabond comme son égal, son confident ; le vagabond, en sa compagnie, a l’impression d’être un riche dandy. Chacun sait gré à l’autre de lui faire oublier qu’il n’est que lui. Il y a amour quand chacun s’offre à l’illusion qu’il comble l’autre, et que l’autre comble son désir. Cet amour fusionnel, par contre, ne peut durer qu’un temps. Jusqu’à ce que la décevante réalité retrouve ses droits. Lorsque l’aveugle recouvre la vue ou lorsque l’ivrogne est sobre.

A ce stade de l’amour-passion, l’amoureux ne gagne pas à voir l’objet de son amour d’un regard froid ; mais il est aussi terrifié à l’idée que la personne aimée puisse le voir, lui, tel qu’il est. Dans Les Lumières de la ville, le vagabond ne souhaite pas que la fleuriste l’identifie pour ce qu’il est, à savoir une sorte de pitre, sublime peut-être, mais un pitre quand même. La fleuriste aveugle, de son côté, craint d’être identifiée en tant que pauvre aveugle et rien d’autre. Le riche oisif craint d’être vu comme un dandy ivrogne. C’est toujours ce fameux paradoxe de l’amour : comment l’autre peut-il m’aimer, moi, malgré tous mes travers ? Deux amants se posent sans cesse cette question, d’inconscient à inconscient.

Une ville, malgré ses lumières, c’est un trou de misère affective

Chacun a la hantise d’être vu pour ce qu’il semble être dans le monde normé des hommes, alors qu’il sent au fond de lui tout l’amour qu’il a à donner, et qui le transfigurerait s’il pouvait en faire la source de son existence. Mais chacun se heurte à ses propres limites et à celles des autres, chacun se casse les dents sur cette « réalité rugueuse » dont parlait Rimbaud, sans vouloir, par vanité, abandonner la partie, lâcher la bonde à ses sentiments, appeler à l’aide. Personne ne se décide à perdre pied dans l’amour, chacun préfère y tremper un doigt tous les quinze du mois. Du coup, au lieu de disposer l’amour au centre de sa vie, et se placer ainsi hors d’atteinte de la petitesse humaine (à commencer par la sienne), chacun dispose au centre de son univers sa marionnette à qui il arrive des histoires sans lendemain, des romances sans paroles n’effleurant l’absolu qu’accidentellement.

Chacun préfère se rêver, au mépris de la réalité lamentable, en « mage ou ange, dispensé de toute morale », chacun se croit « mille fois le plus riche » et se verrait bien « avare comme la mer » (citations tirées d’Une Saison en enfer). Vivre un amour humain, c’est pourtant faire le deuil d’un « moi » divin, ontologiquement supérieur aux autres, sur lequel on a fondé tant d’espoirs ; cette illusion n’étant que le reliquat de tout l’amour que l’on se refuse à abandonner au monde, parce que l’on souffre trop, parce que l’on ne se fait pas confiance.

Arthur Rimbaud au Harar. "Moi ! moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre ! Paysan !", Adieu, Une Saison en enfer, 1873

Que nous dit City Lights ? Nous ne sommes pas naturellement « mage ou ange », nous sommes tous, que nous le voulions ou non, des « paysans » qui sont « rendus au sol ». Qui ont la chance de devenir, par moments, des mages ou des anges, à la condition qu’ils se soient définitivement identifiés en tant que Misérables.

Dans City Lights, d’une certaine manière, la caméra nous révèle cette misère affective dans laquelle chacun se débat. La caméra est comme une intrus à hauteur d’homme. Elle n’arrête pas de montrer la réalité sans fard, les hommes seuls. Elle filme un manque, un rien, la réalité vide, ennuyeuse, répétitive, et des personnages refusant de se rendre à l’évidence que rien ne leur arrivera de bien extraordinaire.

Une ville, malgré ses lumières, son rythme, sa population, c’est un trou de misère émotionnelle, c’est le désert amoureux à tous les étages. Tout le monde est en mal d’amour, sans jamais oser le faire ressentir aux autres, chacun expérimente au jour le jour qu’il n’est qu’un clochard, un aveugle ou un ivrogne, un suicidaire en devenir, un alcoolique en puissance, par la peur de se rater dans son amour. Et au lieu d’aimer, chacun se cramponne à l’espoir puéril, illusoire, qu’un jour, un destin exceptionnel s’ouvrira sous ses pas, juste pour lui, qu’il sera l’Élu, sans qu’il n’ait eu besoin de consentir la moindre prise de risque pour cela.

Il nous manque toujours quelque chose avant d’accepter de tout donner, n’est-ce pas ? Une femme parfaite, de l’argent à foison, une santé de fer, un alcool d’exception… Alors qu’il faudrait faire tout l’inverse : ne rien attendre, tout donner d’emblée, aimer avant d’être aimé, sauter avant que la vie nous y contraigne et nous malmène trop fortement, prendre les devants, et là, miraculeusement, tout nous tomberait sous la main. C’est le pari réussi de Charlot.

Un immense dénuement, condition sine qua non de l’héroïsme

Dans une scène, la fleuriste aveugle a besoin de quelques dollars pour payer son loyer, sous peine d’être expulsée. A ce moment, le vagabond a l’air de lui dire : « Pof ! Vingt-cinq dollars, pour moi ce n’est rien. » Et, joignant le geste à la parole, il fait semblant de balancer de l’argent par-dessus son épaule.

Cette scène est infiniment émouvante. Car nous voyons Charlot passer, en quelques secondes, de l’abattement à l’espoir. La situation est désespérée, et Charlot hésite moins que jamais. L’immense dénuement est la voie la plus directe vers l’héroïsme, qui devient rien moins que nécessaire en désespoir de causes (sauf si l’on décide d’abandonner le combat). Que signifie révéler son intimité ? La nudité physique n’est vraiment que la surface des choses. L’argent, la sexualité, et plus généralement toutes les drogues imaginables, ne sont que prises de risques calculées et onanistes face aux enjeux de l’amour. La prise de risque extrême, l’existence à la puissance mille, c’est lorsque quelqu’un, atterré par la vision de son impuissance, n’a plus d’autre choix que le courage hors-pair dans sa relation à l’autre et plus largement au monde.

Révéler son intimité, c’est s’ouvrir à cette vérité pour le moins bouleversante : il n’y a qu’une manière rationnelle d’agir en homme, c’est celle de tout faire pour déplacer des montagnes. C’est vouloir prouver que l’on mérite d’exister, et non pas estimer qu’exister est une fin en soi.

La raison raisonnante n’a d’intérêt que si elle s’appuie sur la constatation socratique pour mieux y revenir : ce que je sais, c’est que je ne sais rien. Loin d’être une observation négative, elle est en réalité le seul tremplin vers l’existence ; on s’extirpe, en sachant que l’on ne sait rien, du risque de passer sa vie à brasser de l’air en paroles et en actes. L’usage de la raison n’est constructif que dans la mesure où l’individu en connaît et en accepte les limites. Simone Weil estimait que l’intelligence n’était bonne qu’à déblayer (« l’intelligence n’est bonne qu’aux taches serviles »).

Son intimité suprême, donc la mesure de sa force, l’individu vous la révèle lorsqu’il vous donne accès à ce lieu caché, au fond de lui, où il conserve cette vérité jalousement gardée, alors qu’elle n’est qu’un secret de polichinelle puisque chacun possède le même : son insuffisance. Qui est aussi son incapacité à aimer de la manière dont le monde le demande, dont l’aimé le demande. Avoir une confiance absolue en l’autre, c’est pouvoir lui dire : « Je n’ai rien de ce que tu cherches. » Autrement dit : « Je conçois que tu existes vraiment, dans la mesure où je suis incapable de te guérir. » Aimer signifierait donc offrir à quelqu’un le cadeau suprême, celui de concevoir qu’il existe en tant qu’autre. Mais pour cela il faut s’être sorti décidément de la carapace rassurante de l’égoïsme primaire, de la tentation à l’auto-divinisation, du rêve d’amour « fusionnel » – autant de choses qui marchent main dans la main.

City Lights cherche à sanctifier la place de l’amoureux fou

Mais Chaplin va beaucoup plus loin que défendre l’amour-passion : le personnage de Charlot dépasse la vision individualiste de l’amour.

Que défend Chaplin dans City Lights ? Le fait d’exister en étant, dans toutes les directions possibles, offert à l’amour. C’est véritablement un cri du cœur. Tout le film converge vers le dernier plan, qui est un témoignage de cette générosité plus grande que le monde lui-même. Enivrez-vous ! Et dans la lutte pour l’amour, le ‘gagnant’ est celui qui fait montre du maximum d’abnégation.

Charlot, tout au long de City Lights, ne cherche jamais à se faire aimer par quiconque, ce qui est rien moins qu’extraordinaire dans cette ville où la vie de chacun pourrait se résumer à une négociation sans fin pour plus d’argent, de sexe, d’alcool. L’existence de Charlot se résume à servir non pas son amour, mais l’amour de la vie. Pour reprendre Rimbaud, Charlot « donne sa vie tout entière tous les jours ». City Lights cherche à sanctifier cette place de l’amoureux fou, qui se moque du fait que son sentiment soit partagé ou non, rentable ou non, identifié ou non. La fleuriste, à la fin du film, réalise qu’elle ne pourra jamais rendre au vagabond ce qu’il a fait pour elle (financer une opération chirurgicale alors qu’il n’a pas le sou). C’est un exploit d’abnégation proprement surhumain.

La jeune fille aveugle, dès qu’elle recouvre la vue, se révèle être une fille normale, soucieuse de son reflet dans le miroir. Le riche ivrogne, lorsqu’il est sobre, redevient un riche antipathique. Ce ne sont là qu’amoureux banals, branchés, pourrait-on dire, sur courant alternatif ; aimables au moment précis où ils ne jouent plus la comédie sociale, où ils vivent appuyés sur leur misère (d’une certaine manière, se laisser aller à la boisson, c’est bien reconnaître en acte sa misère ; être handicapé, c’est forcément être confronté à une partie de sa misère). Le reste du temps, ces personnages s’accrochent à leur statut social, gardent une bonne partie de leur amour « au cas où », comme tout un chacun, plutôt que de le dilapider au quotidien après avoir compris que personne n’a jamais été propriétaire de l’amour qu’il avait à donner, encore moins de celui qu’il recevait.

C’est pourquoi le choix de l’amour ne saurait être partiel, auquel cas il n’y a plus grand intérêt à être amoureux ; peut-on même être amoureux si l’on se place au-dessus de l’amour ? Si l’on attend que l’amour se donne à soi, si l’on prétend soudainement être en mesure de charcuter l’amour, de faire la fine bouche ? Non, et c’est pourquoi il n’existe pas d’amour partiel, il n’existe que des amoureux et des névrosés de l’amour qui n’ont pas les moyens de s’abandonner. A proprement parler, les névrosés de l’amour manquent cruellement d’orgueil, d’ambition, de confiance en eux. Ce qui ne manque pas d’être paradoxal, puisqu’en général ces même névrosés n’arrêteront pas de mettre en avant l’audace de leurs choix de vie, l’originalité de leur position sociale, bref raconteront à qui veut l’entendre que ce sont eux, les vrais résistants, les vrais aimants. Bavardage ! Ils ne s’aiment pas beaucoup, ne se respectent pas beaucoup, en réalité, en tant qu’ils se refusent à ouvrir les voiles au courant de vie qui ne demande qu’à faire d’eux des êtres ascendants.

Charlot trouve toujours le monde préférable à sa propre personne

Il faut tout bonnement investir chaque parcelle du monde de son amour, en en gardant le moins possible pour soi, et c’est ce que fait le vagabond, à la différence de tous les autres personnages du film qui n’aiment que quand il n’y a aucun risque à le faire, lorsqu’ils ont le beau rôle, lorsqu’on leur a mâché le travail, lorsqu’il n’y a plus rien d’autre à faire qu’aimer. Gilbert Keith Chesterton rappelle quelque part qu’il faut aimer quelque chose avant qu’elle soit aimable. C’est un peu, me semble-t-il, ce que fait le vagabond de City Lights.

La plupart des individus ne sont capables d’aimer que lorsque leur tendance à juger autrui (qui n’est que l’expression de leur crainte d’avoir, un jour, à se juger eux-mêmes aussi implacablement) est délégitimée par un handicap qui les oblige à faire montre d’un peu d’humilité (l’ivrognerie, la cécité…). Saint-Paul nous avait averti que toute personne qui juge le fait pour mieux se refuser à l’amour. Juger son voisin, quel qu’il soit, c’est rajouter un petit coussin sur son fauteuil de pacha – fauteuil admirablement décoré, mais qui, si l’on retire toutes les inutiles parures et étoffes cache-misère qui l’encombrent, se révèlera n’être qu’une pauvre petite chaise en bois à peine utilisable. Cette petite chaise que Vincent Van Gogh, lui, a eu le courage ineffable de peindre dans toute sa fragilité et sa simplissime beauté. Voilà ce que c’est que de se laisser porter par l’amour et la beauté. On en vient à comprendre qu’il n’y a rien à faire de plus vrai, de plus puissant, que peindre une paire de chaussures ou une vieille chaise en bois. Ou de raconter une histoire d’amour entre deux éclopés de la vie, un clochard et une aveugle.

Charlot se laisse en permanence porter par le courant de l’amour, ce qui signifie qu’il se montre ouvert à tout ce que le monde lui propose. Il s’oppose de fait, en cela, à l’hédoniste. Ce dernier admire moins le monde que les petites parcelles du monde qu’il croit avoir sélectionnées lui-même, selon ce qu’il croit être son propre tempérament et son bon goût. Aimant surtout son image à travers le monde, il estime naturel que les hommes et les choses viennent, à genoux devant lui, quêter son assentiment.

On le reconnaîtra très vite, l’hédoniste, à ce qu’il ne peut s’empêcher de faire des grandes phrases, prétendre adorer la solitude tout en cherchant sans cesse à attirer l’attention et le jugement des autres, à jouer le rôle de poil-à-gratter. Il ressasse, comme un disque rayé, les deux ou trois arguments corrects qu’il a dégotés. Il est comme Alceste qui se prétend au-dessus des autres. Or, celui qui se croit au-dessus des autres est, paradoxalement, celui qui a le plus besoin qu’il y ait des autres, ne serait-ce que pour leur dire qu’il est au-dessus d’eux. Posture suprêmement ridicule ! Le pseudo-hédoniste, en réalité, jouit davantage de l’image que lui renvoient ses admirateurs les plus naïfs ou les plus indulgents que par les plaisirs qu’il croit s’être sélectionnés, dont il est le premier à avoir identifié la superficialité. Mais, la chaise de Van Gogh, il est incapable d’en peindre un centimètre carré, l’hédoniste. De même, il serait incapable d’imaginer un seul plan de City Lights, cette œuvre qui n’est que don à l’humanité. (On ne réalise jamais assez à quel point échafauder une œuvre d’art revient toujours, plus ou moins, à une forme de sacrifice. C’est brûler un part de sa substance pour l’humanité présente et à venir. On en sort nécessairement courbé, fini, comme après une histoire d’amour fou, sinon ce n’est que du chiqué.)

Charlot, lui, trouve toujours le monde préférable à sa propre personne : il lui laisse donc une très large place. La charité n’est peut-être rien d’autre que cette disposition d’esprit. Elle ne court pas après le malheur, pas plus après le bonheur, deux attitudes finalement égocentrées. La charité est disponibilité, c’est-à-dire force ; c’est se faire monde, participer au monde. La charité reçoit, ressent, écoute et répond ce qu’elle peut. Elle fait d’une âme et d’un corps un lieu de passage du monde, plutôt que de chercher à en faire des obstacles pour celui-ci (posture épuisante, d’ailleurs, puisque le monde finit par nous noyer contre notre volonté).

Le vagabond ne s’estime pas admirable pour un sou, en quoi il l’est

Charlot, lui, n’arrête pas de répondre aux appels qu’il entend. Il remue ciel et terre pour aider une jeune fille aveugle, vole au secours d’un suicidaire. Il n’a rien à leur dire, pourtant, à ces désespérés, il ne leur propose aucun remède miracle, il n’a ni argent dans ses poches trouées ni grand message en tête, mais il y va quand même, instinctivement, il essaie de réconforter. Il serait même surpris que quelqu’un s’en étonne, dans la mesure où son attitude est dénuée de toute pose. Le vagabond ne s’estime absolument pas admirable, et c’est pour cela qu’il l’est immensément. Il estime faire le strict minimum, et pourtant il en fait plus que cent mille hommes réunis. Une petite chaise lui suffit, un ami, une fleuriste.

Faire preuve d’abnégation, c’est faire tache dans le concert des moi-je, qu’ils soient satisfaits ou insatisfaits d’eux-mêmes, ce qui revient au même. Être dans l’abnégation, c’est être le looser suprême, dans un monde où plus on se tire la bourre, plus on a l’impression grisante d’être un demi-dieu se rapprochant, chaque jour, du saint des saints. Lieu tant espéré qui, en dernière analyse, se révèle être un cercueil. Croire à l’illusion sociale revient à placer son existence sous le signe de ce cercueil, le malheur étant que les humains s’en rendent compte souvent trop tard. Peut-être auraient-ils mieux fait de se laisser pénétrer, ne serait-ce que quelques minutes, par la vision hallucinante du cercueil vidé de toute substance du Ressuscité. Si la mort n’est rien, il ne reste plus que la vie à aimer, les hommes et les femmes qui la font, il ne reste rien d’autre que l’espoir et la confiance.

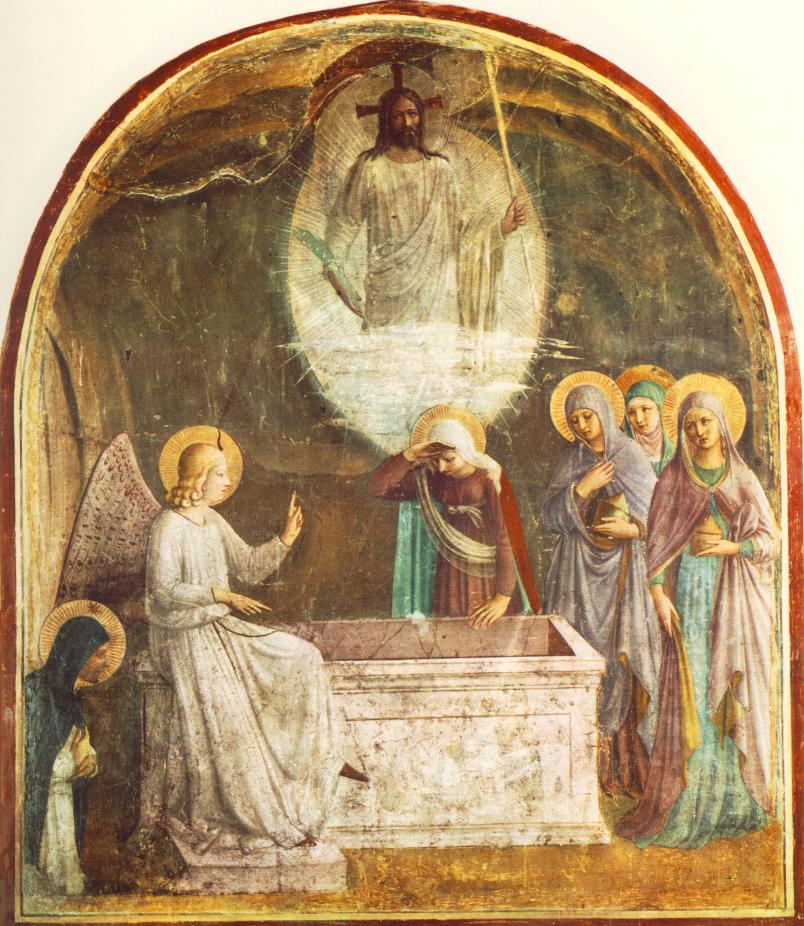

La résurrection du Christ et les femmes au tombeau, Fra Angelico, 1440

Le vagabond, par ailleurs, ne sait pas tricher, c’est-à-dire qu’il est étranger au calcul. C’est aussi cela, se donner. Quand on lui propose à boire, il finit ivre. Lorsqu’il entend l’hymne américain, il ôte son chapeau, sans ironie me semble-t-il (même si sa posture, à ce moment, nous fait rire). Lorsqu’il est pris dans un combat de boxe, il monte sur le ring, il fait tout pour gagner malgré son handicap physique. Il n’est ni présomptueux, ni plaintif. Il vit, ne se refusant à aucune situation, même si elle ne lui donne pas le beau rôle. Une fois entré dans un night club, il mange, il boit, il danse, il dévore les femmes des yeux. Charlot est toujours autre, toujours frais, parce qu’il n’arrive pas à se satisfaire d’être lui-même ne serait-ce qu’une seconde par jour. Un exploit. Être jeune et fort, comme lui, c’est ne pas faire obstacle à la vie, laisser venir le monde à soi. Être vieux et faible, c’est le contraire, c’est vivre contracté, et avoir besoin de drogues en tout genre pour se détendre.

Charlot aura la dernière preuve d’amour à donner

Les autres personnages sont, dans une certaine mesure, des lâches. Ceux qui ne se mouillent jamais. Ceux qui changent de trottoir quand un type va se suicider, ceux qui ne finissent jamais ivres-morts parce qu’ils désirent garder le contrôle de leur image en toutes circonstances, ceux qui ignorent ou méprisent les fleuristes aveugles, ou ceux qui, lorsqu’ils croisent un mendiant, pensent d’abord à maudire le gouvernement qu’à lui apporter leur aide, ou à le regarder, ou à simplement lui dire : « Bonjour, comment vous appelez-vous ? Moi, c’est Charlot. »

Une seule constante chez le narcissique : se dédouaner, en toute situation. N’aller au bout de rien. Que son bla-bla ne puisse jamais être associé au monde qui l’entoure, aux circonstances de sa vie qui exigent pourtant, chaque jour, un engagement clair et net de sa part. De ne pas répondre à cette question, de faire semblant de ne pas l’entendre, le narcissique tombe dans les rets de la mauvaise conscience. Ce pauvre idiot croit mériter mieux, de facto, qu’un sort tout simplement humain. La vie va donc lui rappeler, à chaque seconde, qu’il n’est qu’un humain, et ça va lui faire mal.

Ainsi, il passe impeccablement à côté de sa vie. Sa philosophie, qui n’est qu’une absence radicale de toute philosophie : laisser toutes les issues dégagées, à tous moments, pour avoir l’excuse de n’en choisir aucune, ou prendre la poudre d’escampette si menace il y a pour son image de marque ou son intégrité physique. C’est le monde entier qui est dans l’erreur, aux yeux du narcissique, lui n’y est jamais pour rien. Et, d’une certaine manière, il n’a pas tort : il n’est pas ici et n’a jamais été là, et ne compte pas y être un jour. Ces gens passent leur existence à se justifier intérieurement et auprès de ceux qui veulent bien les écouter, dont le nombre diminue d’année en année comme ils cheminent vers leurs vieux jours, de leur incapacité à prendre la moindre décision risquée, par des raisonnements de plus en plus alambiqués.

Le narcissique n’a pas accès à la simplicité de l’accueil, accueil de l’autre, d’une fleur, d’un rayon de soleil, ou d’une larme qui coule le long d’une joue. Le vagabond, lui, est incapable de ne pas s’émouvoir devant, par exemple, une sculpture de femme nue. Et ses propos sont toujours d’une simplicité biblique (« Demain, les oiseaux chanteront » ; « Vous voyez, maintenant ? », etc.). Mais c’est uniquement parce qu’il parle vrai. Le narcissique, lui, ne se frotte jamais au monde qu’il estime souillé par une humanité inférieure (qui n’est que le reflet de la médiocrité finale qu’il se refuse à identifier en lui), et il ne l’aime pas, ce monde, il le craint comme il craint le simple fait d’être en vie. Il ne sait pas aimer parce qu’il estime que la seule chose qui mériterait tous les hommages, c’est lui, ou plutôt cette petite réserve d’amour qui, à la longue, risque de faire moisir son cœur s’apparentant, de plus en plus, à une boîte de conserve de rêves périmées. Le narcissique existe en tant que serrure ambulante. Une serrure dont il a jeté, il y a longtemps, dans un énième sursaut d’orgueil puéril, la clé à la rivière.

Dans City Lights, c’est le vagabond, par qui le film – et le scandale, qui ne peut-être que celui de la révélation de l’amour – arrive, qui aura, non pas le dernier mot, mais le dernier sourire. Il aura la dernière preuve d’amour à donner. C’est le cadeau de Chaplin à sa créature et au monde.

Charles Chaplin durant le tournage de "City Lights".

La plainte, barrage pour ne pas avoir à risquer l’amour

C’est ce magnifique mélange de honte et de contentement enfantin, dans le visage du vagabond, qui rend la scène finale du film si belle. Tomber amoureux, tomber dans l’escarcelle de l’amour comme un nouveau-né dans les bras chauds d’une femme, c’est faire la seule vraie bêtise. La seule vraie folie, à côté de quoi tout ce qui est qualifié de « folie » par les mondains de tous bords est de l’ordre de la plaisanterie. Tomber amoureux, c’est perdre le sens des réalités, c’est-à-dire réagir raisonnablement à la réalité. C’est pourquoi le vagabond cherche d’abord à fuir lorsqu’il reconnaît la fleuriste, dans la dernière scène. Comme s’il craignait de se faire gronder. Comme un gamin qui, réalisant l’énormité de sa bêtise, craint même qu’elle soit envisagée par les adultes qui l’entourent, ces adultes et leur pathétique tendance à s’énerver ou s’indigner pour des clopinettes alors qu’ils sont incapables de frissonner de bonheur en respirant une fleur. Le vagabond est hors du bon sens parce qu’il a toujours eu la bêtise de penser que respirer une fleur procurait au moins autant de ravissement que de passer une nuit dans un night club.

Mais pour qui s’est-il pris, ce vagabond, pour faire comme si tout ne finissait pas par des jeux de miroirs et des échanges monétaires ? Argent que, précisément, l’amoureux dilapide, tout comme le riche dilapide son argent lorsqu’il est saoul – c’est-à-dire lorsqu’il est en état d’aimer la terre entière, lorsqu’il oublie enfin de chercher à se plaire et se plaindre – toute plainte n’est-elle pas un barrage qu’on se construit pour ne pas avoir à risquer l’amour ? Garder le pognon dans sa poche, c’est encore une fois garder sa misérable réserve d’amour. Ne pas risquer l’amour, n’est-ce pas se complaire en tant que non-aimant, citadelle imprenable, prisonnier volontaire, martyre caricatural ?

D’une certaine manière, Charlot n’aime plus la fleuriste quand il s’aperçoit qu’elle peut l’identifier en tant que vagabond parce qu’elle a retrouvé la vue (je crois que cela est imagé par la chute des pétales de la fleur que le vagabond tient à la main lorsqu’il se retrouve en face d’elle). Il sent immédiatement que c’est la fin parce que la réalité a repris ses droits. Le charme est rompu, elle n’est plus bénie entre toutes les femmes car, tout bêtement, elle le voit tel qu’il a l’air d’être. Et elle commet une sorte de péché en ayant instinctivement cru ses yeux, en s’étant appuyé sur son nouveau statut social pour se permettre de prendre un peu – même si c’est gentiment – de haut ce clochard. Elle regrettera amèrement cela, peut-être pour le restant de ses jours. Voilà le vrai crime contre l’amour. L’amour est hors de prix, mais méprisez-le et votre condamnation le sera également. City Lights n’est pas qu’un film charmant : il ouvre un véritable gouffre.

Celui qui aime a donné sans espérer recevoir

Ce sourire final du vagabond laisse tout sentimentalisme loin derrière : celui qui aime a donné sans espérer recevoir. Il ne cherche aucun regard compatissant, il aime par défaut, il voit ensuite, à l’inverse de tant de pauvres apeurés qui, avant de lâcher un gramme d’affection ou de reconnaissance, exigent trois kilos de preuves d’amour au quotidien.

Charlot s’est donné corps et âme pour financer l’opération chirurgicale de cette jeune aveugle. Elle, lorsqu’elle le revoit, ne lui glisse qu’une petite pièce de monnaie dans la main. Beaucoup seraient furax d’être ainsi humiliés. Pourtant, le vagabond ne ressent pas la moindre rancœur envers elle. Il a le sourire et l’œil qui pétille. Il trouve encore une fois la force d’accueillir ce moment de vie avec une simplicité extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu’il jouit d’une totale indépendance, son amour de la vie n’étant absolument pas attaché au regard qu’il porte sur lui, c’est-à-dire attaché au regard des autres, à sa supposée qualité d’homme socialisé plus ou moins respectable. Il est sauvé parce qu’il garde son amour à l’abri des regards, y compris du regard de l’aimée elle-même, et même de son propre regard à lui : son amour n’est pas à lui ; il aime l’amour avant d’aimer des choses et des personnes. Déboucherait-on sur un nouveau paradoxe : celui qui aime ne ressent pas le besoin de le prouver, humainement parlant ? Pour vivre heureux, cachons notre amour ? Ou aimons à un degré tel que notre amour ne soit plus identifiable par les autres car impossible à circonscrire ?

Dans "City Lights", le vagabond aura la dernière preuve d'amour à donner.

Ainsi, l’amoureux fou vit dans une indépendance totale dans la mesure où il ne confond pas son amour le plus profond avec quelque chose ou quelqu’un. Il ne pourra donc pas être possédé ni dépossédé. Autrement dit, pour lui, le monde ou son « moi » ne pourront jamais devenir une prison. Seuls les faux amoureux finissent aux crochets des situations ou des êtres qu’ils aiment, finissant bien souvent par les « tuer » parce que la réalité finit par déranger leur plan délirant : plier la plus grande partie du monde possible à leur désir. Ceux-là s’aiment à travers le monde, aiment le monde quand il vient croiser leurs fantasmes, mais n’aiment pas le monde à travers le corps qui leur a été donné, sur lequel il n’exercent, finalement, aucune autorité, bien qu’ils aient l’indécence impardonnable de s’en croire les propriétaires. Nul n’a maîtrise sur son corps et il n’y a qu’une seule chose à aimer ou détester : c’est le monde, ni plus ni moins que le monde.

C’est pourquoi le vagabond remporte nécessairement la victoire : il se moque de la petite réalité des hommes dans la mesure où il se moque, avant toute chose, de sa petite réalité d’homme. Il rend à César ce qui appartient à César, voilà tout. C’est seulement dans cette configuration affective que l’on peut donner à fonds perdus, c’est-à-dire donner sans être vu, dans la mesure où le don gratuit, le don du cœur, n’est pas même identifié dans la vie citadine, ce bal des vampires.

Les « lumières », moments où des yeux fermés permettent à des bouts de monde de s’enchanter

Cette dernière scène de City Lights ne nous donne-t-elle pas des indices sur la signification du titre du film ? Quelles sont donc ces « lumières » de la ville ? Ce sont quelques moments de grâce au beau milieu de l’enfer, qui valent tout l’or du monde : une nuit de camaraderie entre un vagabond et un riche oisif, dans un night-club enfumé de Los Angeles ; la rencontre, au coin d’une rue, entre une pauvre marchande de fleur et un vagabond qu’elle prend pour un riche. Ces moments où des yeux fermés permettent à des petits bouts de monde de s’enchanter, aux imaginations de fleurir, aux corps de vivre et de désirer ; aux psychologies de s’oublier salutairement, en étant happées par le courant de la vie. Ces moments bénis où le riche oublie que le pauvre est pauvre, où le pauvre n’en veut plus au riche d’être riche. Où une fleuriste ne juge pas pathétique un vagabond, parce qu’elle découvre que sur le plan de la générosité ce minable est un géant. Ce moment où un vagabond découvre, gêné mais ravi, qu’il n’est même plus amoureux d’une jolie fleuriste parce qu’il a gagné la partie de l’amour de toute éternité. Il sourit, une lueur dans le regard. En face de lui, les larmes de la fleuriste brillent à la lumière du jour. Voilà les lumières de Chaplin : cette manière avec laquelle la geste humaine reflète parfaitement, parfois, les rayons du soleil.

L’amour du monde résumé dans un regard enfantin

C’est une fois le film terminé, lorsque Chaplin, après ce dernier plan qui n’en finira jamais d’être projeté au paradis du cinéma, nous laisse, de longues secondes durant, devant un écran noir, que nous comprenons. C’est devant un écran noir que l’on se sent surplombé par la vérité éblouissante révélée par City Lights.

Inutile d’insister sur la valeur inestimable du « propos » de ce film à l’heure de Facebook, de la géolocalisation, de la publicité, de la pornographie généralisée, etc. La rage amoureuse du film de Chaplin emporte tout cela comme une rafale de vent les feuilles mortes. Car ce serait une erreur de ne déceler, dans la manière d’aimer du vagabond, aucune violence. Lorsque la fleuriste pleure en face de Charlot, c’est qu’elle est foudroyée sur place en réalisant l’ampleur de l’abnégation dont a fait preuve le vagabond. Elle n’en sortira pas indemne, tout comme le spectateur dont le cœur a encore la capacité de battre la chamade ne sortira pas indemne d’avoir vu City Lights. Il y a quelque chose d’écrasant à considérer ce que peut l’amour, lorsque l’on fait partie de cette colonie humaine aseptisée et économe qui règne dans les villes. City Lights est une œuvre, moins de résistance acharnée, que d’affirmation lumineuse contre la froideur des mécanismes et l’hypocrisie sentimentale (qui vont si souvent de paire).

Le vagabond ne fait aucun pari sur l’avenir quant à sa situation matérielle personnelle, et ne tire que peu de réconfort personnel à aimer. Il n’est pas fier que la fleuriste s’intéresse à lui ; il n’a pas choisi de charmer une divinité sociale pour profiter de son éclat ; il n’espère pas progresser socialement en aidant la fleuriste ; au contraire, son amour est tout instinctif, comme l’est l’amour maternel par exemple. Il est écoute et adaptation au présent ; il naît très naturellement d’un sentiment d’injustice de voir une si belle personne accablée de tous les maux. Il veut la sauver, et le monde avec elle. En fait, Charlot passe son temps, en toute décontraction, à essayer de sauver le monde.

Un handicap peut être une bonne excuse pour ne pas se laisser éclairer par la vérité

Pourquoi la fleuriste pleure-t-elle, à la fin de City Lights ? Peut-être qu’elle s’aperçoit qu’en ayant gentiment pris de haut un vagabond, elle a fait ce que faisaient les passants qui l’ignoraient, elle, lorsqu’elle leur tendait des fleurs dans la rue, dans sa première existence de personne aveugle. Elle réalise ainsi qu’elle est davantage du côté des « persécuteurs » que des « persécutés ». Et réalise enfin ce que le fait d’être aveugle lui gardait caché : l’essentiel est invisible pour les yeux. En se plaignant d’un handicap qui, croit-on, bride notre existence, on se refuse peut-être à se laisser éclairer par la vérité. Ainsi, le handicap (au sens large) peut être une très bonne excuse pour ne pas se jeter dans l’existence !

Peut-être la jeune fleuriste avait-elle conscience de la validité de cette maxime de Saint-Exupéry, au fond d’elle-même : mais il lui a fallu voir pour croire. Charlot lui a rendu la vue, lui permettant – paradoxalement – de toucher du doigt cette vérité (toucher du doigt, c’est le cas de le dire : elle reconnait Charlot en lui touchant la main ; toucher la vérité, c’est peut-être toucher la personne qui incarne, à un moment donné, la vérité pour nous). La fleuriste découvre qu’étant aveugle, elle n’avait rien à voir de plus que ce qu’elle voyait déjà avec son cœur. Aveugle, elle savait, elle vivait déjà l’essentiel. D’une certaine manière, elle a mieux vu avec son cœur, lorsqu’elle était aveugle, qu’aujourd’hui elle ne voit avec ses yeux, qui jamais ne viendront à lui faire effleurer l’idée qu’un vagabond est peut-être son prince charmant, et que celui qui a l’air d’être son prince charmant est un jeune pédant.

La fleuriste a retrouvé la vue. Désillusionnée, c'est à son tour de se confronter à la "réalité rugueuse".

Elle réalise ainsi, avec cette fulgurance propre aux révélations qui passent par le sens du toucher, que notre regard est nécessairement corrompu par les valeurs en cours, par mille préjugés pullulant. Même le jeune riche auquel elle a cru, ce jeune riche avec lequel elle a confondu le vagabond, elle l’a vu, mais ne l’a pas senti (un peu comme Madame Bovary voit ses héros romanesques plus qu’elle ne les sent). Voir les autres, pour l’homme, c’est presque toujours se voir socialement à travers le regard des autres, voilà le mécanisme qui l’empêche de se dépasser en tant qu’individu par le recours à l’autre. Être trop exigeant envers les autres n’est qu’une manière de se voiler la face sur sa propre imperfection et de ne pas se décider à être plus exigeant envers soi-même, non par masochisme, mais pour se tenir au niveau du défi de l’existence, pour ne pas se rater. Pour ne pas devenir, comme tout un chacun dans le monde moderne, un professionnel du désengagement.

Vous cherchez une fille avec qui passer votre vie ? Une fleuriste vous suffira. Si, bien sûr, de votre côté, vous reconnaissez n’être qu’un clochard. C’est la voie du milieu.

N’est-ce pas ce qui arrive au roi Lear, dans la tragédie de Shakespeare ? Quand il se prend pour un roi, et se montre ainsi sensible aux flatteries de ses sujets, il est incapable de voir que c’est sa troisième fille, Cordelia, qui l’aime vraiment, car elle ne sait tout simplement pas flatter (son nom vient de « cordis », « cœur » en latin). Cordelia voit avec son cœur. Lear ne se montrera digne de l’amour de Cordelia, à la fin de la pièce, qu’en tant que roi déchu, lorsqu’il aura été ravalé au rang de mendiant fou. Lorsqu’il n’aura plus d’autres choix que de reconnaître que sa royauté n’était qu’une fiction sociale. Le cœur de Lear comprendra enfin que le vrai amour se fait souvent discret. Étrangement, il est ce qui s’éloigne le plus de la séduction. Ses deux autres filles l’ont séduit pour mieux le manipuler. Qui séduit, au fond, désire la mort de l’autre, c’est-à-dire la sienne.

La vue retrouvée de la fleuriste n’est créatrice que d’une apparence de bonheur

Mais ce n’est pas tout pour la fleuriste : elle réalise également que le vagabond a été capable de tant d’amour par la grâce de son propre handicap, à elle ! Ce handicap qui, pensait-elle, l’excluait du monde humain ‘normal’, c’est-à-dire d’un possible bonheur de connaître un grand amour ‘normal’, cet handicap est en fait ce par quoi elle a pu vivre l’histoire d’amour de sa vie. Son handicap a été, d’une certaine manière, créateur d’héroïsme. Faudrait-il donc, pour réussir sa vie, miser sur sa faiblesse ? (City Lights est, à ce titre, un film qui rappelle à quel point une situation de handicap peut déboucher sur une libération affective ; on cherche, en général, à s’éloigner des personnes handicapées car elles nous ramènent au sentiment de notre imperfection : mais par là-même, leur fréquentation peut aussi nous entraîner vers la communication et l’amour – ceux qui voient du sentimentalisme là-dedans sont simplement des êtres qui n’ont jamais pris aucun risque, affectivement parlant – et ceux qui cherchent à normaliser le handicap, en disant qu’un handicapé est quelqu’un de « normal », sont eux aussi dans l’erreur, dans le déni de l’humanité qu’il y a chez les personnes handicapées, mais aussi en chacun d’entre nous ; non, une personne handicapée n’est pas, à proprement parler, « normale », et c’est ce qui la rend irremplaçable, nécessaire à l’équilibre du monde.)

La vue retrouvée de la fleuriste n’est créatrice, chez elle, que de normalité, de préjugé, et seulement d’une apparence de bonheur, d’un bonheur « bourgeois ». Et il en sera toujours ainsi puisqu’on voit très mal ces deux ‘amoureux’ vivre ensemble. Le vagabond, on l’a dit, n’est certainement plus amoureux, ou en tout cas plus de la même manière. Il ne se battra plus pour elle avec la même fougue, elle le sait également, d’ailleurs elle n’en est plus digne : quelqu’un n’est aimable que lorsqu’il appelle à l’aide. Le reste du temps, il sent le renfermé comme une pièce mal aérée.

De son côté, que dit la fleuriste à la fin du film, avec un brin de déception ? « Je vois, à présent. » Quoi de plus bouleversant ? Car elle pourrait tout aussi bien dire : « Je ne puis plus t’aimer, maintenant, car je viens de voir à quoi tu ressemblais. » Ou encore : « Je vois, donc je puis te comparer à d’autres. Je suis donc fermée à l’amour. » Ou bien : « Mon cœur est impuissant. Me voilà piégée par mes yeux. » Et ses yeux pleurent. Chaplin réussit à nous rendre familière cette émotion incroyablement subtile : celle que ressent une ancienne aveugle pleurant d’avoir recouvré la vue.

« L’amour est aveugle. Ou plutôt, l’amour est un aveugle ; il a la clarté du regard des aveugles, il a l’amplitude infinie du regard de celles et ceux dont les yeux ne voient plus, dont la vision, à défaut de la vue, semble parfaitement ouverte, écrit le philosophe Martin Steffens dans Vivre, croire et aimer. Avez-vous remarqué ? Les aveugles ont parfois un regard qui embrasse d’autant plus qu’il ne louche pas sur le défaut. Non pas un regard qu’on jette, précis et tranchant, mais qui, nous enveloppant de sa présence, doucement se pose. »

Qui veut aimer ou prier va devoir dompter son œil

Le drame, c’est qu’un amoureux est toujours meurtri s’il a la folie de se mettre à vouloir voir (on pense par exemple au personnage de Scottie dans Vertigo – l’amour strictement humain, l’amour de possession, égocentré, n’est-il pas toujours, dans une certaine mesure, de l’ordre de la machination ? D’où les désolants règlements de compte qui s’ensuivent souvent…). On peut difficilement prier les yeux ouverts, de même pour aimer. Dès que je vois, la société vient s’intercaler entre mon existence et celle de l’autre, ou entre différents « moi ». Voir, c’est juger, ou plutôt, c’est préjuger. C’est ouvrir la porte aux rivalités mimétiques identifiées par René Girard. Qui veut aimer ou prier va devoir dompter son œil, ou du moins ne lui faire qu’une confiance mesurée. Heureux celui qui peut aimer sans avoir besoin de voir !

Kim Novak et James Stewart dans "Vertigo", d'Alfred Hitchcock. "You shouldn't keep souvenirs of a killing." Pour le plus grand malheur, Scottie a ouvert les yeux...

L’autre drame que vit la fleuriste, à la fin de City Lights, c’est qu’elle se demande si elle arrivera à tomber amoureuse une nouvelle fois. Car l’amour dont elle rêve depuis qu’elle est petite fille, elle vient de le vivre avec ce vagabond sans même s’en apercevoir, les yeux fermés. Le grand amour vient de lui filer entre les doigts, pour la bonne et simple raison que ce grand amour est une vue du cœur, et qu’au moment où on souhaiterait l’attraper, le cerner, le concevoir, le regarder les yeux dans les yeux, le voilà qui s’envole. L’amour sous sa forme la plus pure ne tolère aucune incursion de la conscience humaine. Tout comme le Christ disparaît aux yeux des pèlerins d’Emmaüs au moment où ils reconnaissent les traits de son visage. Si l’amour a un visage, c’est le visage de Dieu. Avoir ou non la foi n’est même pas la question. Si on parle d’amour, on débouchera sur Dieu. D’où les difficultés que rencontrent les athées actuels avec l’amour : ils ne souhaitent rien en connaître, ou presque.

Cette leçon suprême, la fleuriste la doit au vagabond, dont la philosophie de vie tient au principe suivant : aimer sans s’en apercevoir. Le seul péché est effectivement celui de croquer la pomme de l’arbre de la connaissance. C’est ce qui chasse du paradis de l’amour, du « vert paradis des amours enfantines » de Baudelaire. C’est un péché, non pas parce que c’est mal en vertu de quelque loi arbitraire et injuste, mais parce que c’est mauvais sur le plan de la santé de l’âme ; parce que c’est, en quelque sorte, un crime contre la vie et contre soi que de vouloir obtenir une réponse précise aux questions de savoir d’où vient l’amour et pourquoi l’on aime. C’est, pour parler plus simplement, une sorte de snobisme métaphysique, ou plus simplement encore de la bonne vieille bêtise.

Charlot, lorsqu’on lui fait remarquer qu’il aime, rougit de honte, parce qu’il a cette étrange conviction que l’amour est infiniment plus adorable que sa personne. Si le vagabond avait possédé le négatif original de City Lights, il l’aurait sans doute, comme il le fait à la fin du Cirque, chiffonné et expédié loin de lui par l’un de ses fameux coups de pied. C’est pourquoi le fait que City Lights existe dans le monde visible est un perpétuel miracle, c’est un trou dans les apparences, comme l’être humain est une conscience dans un néant. Ce film traversera les siècles parce que l’instinct de tout un chacun comprend que pour aimer, il faut être intimement convaincu que l’on ne mérite pas d’être aimé. Tout comme on croit en Dieu au moment précis où l’on ne s’estime pas digne de communier.

Un léger ressentiment à l’égard de la supposée passivité féminine

Ce qui est également magnifique dans cette scène finale de City Lights, c’est que la rencontre avec la fleuriste n’aurait jamais dû avoir lieu. Ce moment de vérité, c’est une sorte de raté social. Puisque dans 99 cas sur 100, l’amoureux reste seul, ce qui n’est pas si grave puisque l’aimé n’aurait rien à lui rendre. C’est ce magnifique sourire qui est rare, en face de la fleuriste, presque un sourire d’excuses, mais aussi le sourire de celui qui rit de sa propre folie : ma bêtise a fonctionné, elle peut voir à présent ; désolé de t’avoir tant aimée, c’est ridicule, mais je n’ai pas pu m’en empêcher. Sourire de son propre amour, devant l’aimé(e), nécessairement indigne de cet amour, qui pleure donc. C’est une victoire totale du don gratuit, de la liberté, qui n’est pas sans une grande violence comme on l’a dit, en face d’une certaine passivité du désir de la fleuriste. D’une certaine manière, pour une fois, l’amoureux actif est « vengé », alors que dans la majorité des cas il est tout simplement oublié par l’aimée passive qui continue son petit bonhomme de chemin, le cœur ennuyé.

Les retrouvailles qui n'auraient jamais dû avoir lieu...

A ce titre, en tant qu’homme, je ne peux m’empêcher de voir dans City Lights, en filigrane, un léger ressentiment à l’égard de la passivité féminine dans la vie du désir, vue depuis le regard d’un homme. Un ressentiment à l’égard du beau sexe que Chaplin fera exploser dans Monsieur Verdoux. Ainsi, les femmes sont vues comme passives et insatisfaites. Fatalistes, elles attendent d’être aimées comme il faut, sans rien faire pour vraiment le mériter sinon être belles, en n’engageant leur cœur qu’avec parcimonie, choisissant avec pragmatisme parmi leurs prétendants celui qui leur offrira le moins de soucis au quotidien ; elles ne sont vraiment dignes d’amour que lorsqu’elles sont frappées d’un handicap…

Alors que le vagabond, lui, aime avant même de se demander si la fleuriste est socialement ou psychologiquement digne d’être aimée par lui ; il s’engage de corps et de cœur alors que la fleuriste attend d’être sélectionnée, reconnue (bien sûr, il s’engage aussi parce qu’à travers le ‘regard’ de la fleuriste, il jouit de lui-même comme étant un jeune homme riche ; mais il me semble que se greffe sur ce sentiment un amour profond, celui dont Charlot fait preuve dans chaque situation du film). En conséquence, le vagabond donne à la fleuriste, dès le début, beaucoup plus que tout ce qu’elle pourra jamais lui donner. La fleuriste paraît, en comparaison du vagabond, cruellement dénuée de fantaisie et de générosité : durant tout le film, finalement, elle ne fait rien, elle subit toutes les situations, y compris le fait de recouvrer la vue. Mais cette vision des choses correspond à la vérité profonde des hommes et des femmes : ils donnent, elles accueillent – on peut râler autant qu’on veut, mais au final, cela revient très souvent à cela.

City Lights aurait aussi pu s’intituler Charlot s’évade

City Lights, par l’intermédiaire de l’expérience du vagabond, cherche à apporter une réponse à la question qui taraude plus ou moins chacun d’entre nous : quelle est ma qualité dans le regard des autres, ou du moins de certains autres ? Est-ce que quelqu’un a accès à la pureté de mon sentiment ? A la valeur de l’amour que je porte en moi ? La réponse est bien sûr : probablement pas. Mais City Lights va plus loin que de simplement répondre à cette question : il la disqualifie. Personne n’a accès à la pureté de mon sentiment ? Tant mieux.

Ce « tant mieux » de Chaplin renvoie à ce qui est peut-être de plus beau au monde : la liberté. Liberté qui n’est rien d’autre que de vivre en respectant son amour, c’est-à-dire en le plaçant hors du champ de l’analyse. City Lights est un « tant mieux » jeté à la face de toute l’humanité qui se borne au calcul par peur d’aimer (Henri Verdoux poussera cette logique de calcul jusqu’à sa dernière extrémité : le meurtre en série – étrange schizophrénie pour un homme qui, comme le vagabond de City Lights, aime une personne handicapée). J’ai aimé à mes dépends ? Tant mieux. Je n’aurais jamais rien en retour ? Tant mieux. City Lights aurait aussi pu s’intituler : Charlot s’évade.

Et c’est à cause de ce « tant mieux » que je suis toujours surpris d’entendre taxer City Lights de sentimentalisme. C’est l’inverse ! C’est tout sauf sentimental ou complaisant (pourquoi ne pas juger l’œuvre de Van Gogh sentimentaliste, tant qu’on y est ? Certaines personnes sont si tristement cyniques qu’elles finissent par ne plus distinguer « humain » et « sentimentaliste »). Par contre, mille œuvres qui se prétendent plus profondes, plus tragiques, plus subversives que City Lights sont horriblement sentimentales, parce qu’elles se complaisent minablement dans l’échec au don, ce qui est la marque des médiocres et des larmoyants. City Lights ne propose pas une seule porte de sortie, mais une infinité de portes de sorties ; le souvenir de City Lights n’arrête pas de fleurir chez les personnes qui l’ont vu. A la fin du film, Charlot sourit. Personne ne revient de ce sourire. Ce sourire, il faut être en mesure de l’encaisser, il faut avoir le cœur assez fort pour cela, il faut avoir la confiance d’un capitaine de vaisseau pour être capable de regarder l’horizon dans la même direction que Charlot, à ce moment, quand il sourit. Fatalisme joyeux. Tous ceux qui ont le cœur racorni en sont incapables et préfèrent ainsi caricaturer maladroitement City Lights, en le qualifiant de film sentimental ? Tant mieux.

Vous vous plaignez de ce monde que vous aimeriez fuir ou changer radicalement ? Tombez amoureux, non pas d’une personne, ce qui est encore une manière facile, bien souvent, d’essayer encore une fois de tomber amoureux de soi-même, mais tombez amoureux du monde, battez-vous pour lui, et vous répondrez « tant mieux » à tout. Mais il faudra tout de même accepter l’ensemble des termes du contrat : vous n’en tirerez aucun avantage, personne ne reconnaîtra votre héroïsme, votre fantaisie, votre courage, puisque l’amour n’est jamais vu, la société ne distinguant que ce qui se donne à voir. Il s’agira de s’oublier presque intégralement. Aimer, c’est dire un immense « Je vous emmerde » à l’assemblée planétaire des hypocrites véreux, et c’est désirer ne rien être du tout puisqu’il n’y a guère d’autre choix dans le monde des hommes que celui de devenir plus ou moins hypocrite et plus ou moins véreux.

C’est d’ailleurs ainsi que City Lights s’ouvre : la séquence de l’inauguration de la statue. Quel est ainsi le propos introductif de Chaplin ? Quelqu’un qui est en situation d’aimer se fout radicalement de toute mondanité. Le moindre souci de sa place dans le monde social commence à fermer l’accès au sentiment. C’est aussi par là que le personnage du vagabond surplombe les autres sur le plan de l’amour. La fleuriste aveugle prend un certain plaisir à devenir une fleuriste « mondaine ». Le riche n’hésite pas à jouir des privilèges des riches. Charlot, lui, n’attend rien de personne, et se fout des privilèges. Quand le monde a l’air de s’entrouvrir par endroits, il va naturellement y vivre ce qu’il y a à y vivre. Avant d’aller crécher ailleurs, où le vent le portera.

Aimer, c'est dire un immense "Je vous emmerde" à l'assemblée planétaire des hypocrites véreux.

La représentation sociale, un mensonge qui s’applaudit

Il faudrait faire la liste de tous les moments où les personnages sont piégés par leur yeux dans City Lights. Reprenons cette scène de la statue au début. Les gens voient une cérémonie d’inauguration d’une statue censée représenter les valeurs de la communauté. Le problème, c’est que dès que la statue devient visible, elle se voit enrichie d’un vagabond qui l’a élue comme lieu de repos. Ainsi, cette statue n’est édifiante, à proprement parler, que lorsqu’on ne la voit pas. Autre exemple lors du combat de boxe : Charlot voit à peine ses adversaires dans le vestiaire qu’il s’estime déjà vaincu. Autrement dit, le moment où le combat n’a pas encore débuté est décisif, alors que le combat en lui-même est une supercherie. On retrouve cette même logique à l’œuvre dans le film entier.

Qu’en conclure ? Que toute représentation sociale est un mensonge qui se voit et s’applaudit, au mépris d’une vision réelle, c’est-à-dire forcément miséricordieuse donc généreuse, de l’humanité (ainsi, sur votre statue qui représente la prospérité de votre pays, Chaplin pose un mendiant, victime émissaire du capitalisme). En société, la vision de la réalité est pervertie : les rapports de forces sont truqués. Les gagnants sont de faux gagnants, désignés à l’avance, les perdants sont méprisés, chassés, parce que leur souffrance est porteuse de la vérité profonde sur laquelle se fonde toute société : elle prospère toujours sur le dos de victimes désignées au mépris public, qui ont le malheur, par leur seule existence, de rappeler à tous que l’homme est une denrée périssable, qui a donc droit à la dignité.

Ceci rappelle le fameux monologue du personnage de Terry Malloy, interprété par Marlon Brando, dans Sur les Quais d’Élia Kazan. Terry reproche à son frère Charley d’avoir, précisément, truqué ses propres combats de boxe pour gagner de l’argent. Au mépris du respect de sa dignité, son statut de combattant, de prétendant au titre. Le personnage de Brando est capable de formuler cela une fois qu’il est tombé amoureux d’une fille. Il y a un lien indissociable entre la capacité à s’abandonner à l’amour et la prise de conscience de la gravité d’une existence (qui est aussi conscience de sa fragilité). D’où le fait que l’amour, exercice d’humilité par excellence, tourne si souvent au vinaigre. Il y a toujours un moment où chacun doit remettre dramatiquement ce qui lui reste de narcissisme en question. Il n’y a pas plus dur, en fait, que d’accepter d’abdiquer sa personne. Il suffit de voir, autour de nous, les couples se séparer, voir s’agrandir cette liste des morts au combat, pour le réaliser.

Marlon Brando dans "Sur les quais" d'Elia Kazan. "You don't understand, I could've had class ! I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum."

Dans City Lights, ce sont deux personnes absolument délaissées, mais pleines d’espoir, un mendiant et une pauvre aveugle, qui font qu’un miracle advient. L’amour, dans les faits, n’est peut-être qu’un chant par lequel nous tentons de conjurer notre incapacité à aimer tel que nous le voudrions. Un amoureux s’estime toujours en retard : il court pour rattraper ce temps perdu qu’il a passé à se soucier de sa personne, sans aboutir à rien d’autre qu’à une ombre de plaisir (ainsi les courses de James Bond dans Skyfall, lorsqu’il va essayer de sauver M). Il court pour s’excuser d’avoir toujours-déjà trop pensé à lui. Chacun d’entre nous possède cette force et cette volonté, au fond de lui, et les conditions de sa libération constituent peut-être le plus grand mystère de notre existence. Naître n’est finalement pas grand chose : c’est tout au plus une promesse. Le défi de notre existence raisonnante, c’est de tenir cette promesse. Et c’est précisément là que toutes nos capacités d’analyses, si pointues sur le fait de naître biologiquement et tout ce qui s’ensuit, restent strictement inopérantes pour nous aider à prendre une décision. Tout cela ne marche qu’au coup de cœur.

James Bond, dans "Skyfall", court à travers Londres, à contre-courant, pour inverser le cours du temps et retrouver goût à l'amour. Le héros est nécessairement en mauvaise posture, comme Cary Grant dans "North By Northwest".

Pour aimer, il faut « jeter les yeux sur nos difformités »

Dire « Je t’aime » le plus honnêtement du monde, c’est peut-être dire en substance : « Pardonne-moi, mais je n’arrive pas à t’aimer comme il le faudrait. Je n’arrive pas à être cet amoureux-là. » L’amoureux reconnaît que là où il aimerait vraiment aimer, c’est-à-dire absolument sauver, il ne perçoit que sa propre incomplétude. C’est au moment où chacun se refuse à faire son film dans le regard de l’autre que peut commencer la relation à proprement parler. C’est lorsque chacun accepte que l’autre pénètre dans les coulisses de son être que des liens sacrés se forgent.

S’il y a une chose à donner à quelqu’un, c’est peut-être lui dire, lui redire que l’on n’y est pas arrivé, toujours pas arrivé, et s’en excuser, sans pour autant verser dans la complainte larmoyante, bien évidemment. Cela peut se faire en toute simplicité, et même avec le sourire, comme Charlot. C’est sur l’or de cette honnêteté fondamentale que s’appuie l’amour terrestre. Cette honnêteté bouleversante paraît signer la fin de l’amour, elle en est, en fait, la preuve. Un petit paquet de mots échangés où réside tout le sens de leur vie et du monde, voilà sur quoi s’appuient deux amants, et le miracle c’est que l’humanité tout entière a l’air de tenir le coup sur ces quelques petits mots qui se tiennent la main par dessus le gouffre séparant les hommes des femmes.

Sur la base de cette confiance, des amants créent un espace dans lequel il est enfin possible de mettre des mots sur la vérité qu’une société passe son temps à cacher. Les couples unis par ce biais sont ainsi, à proprement parler, les seuls rebelles, les seuls anarchistes, les seuls fous qui peuplent cette planète, et la preuve qu’ils le sont c’est bien qu’ils ne s’en vantent jamais, parce qu’ils n’y pensent jamais. Les rebelles ne parlent jamais de rébellion, ils vivent dans la rébellion, tout comme les amoureux n’ont pas besoin de parler de cet amour qu’ils ont décidé de placer au cœur de leur existence. De la même manière, je n’ai jamais entendu un Résistant de 1940 se vanter d’avoir résisté. A ce niveau de gravité, les hommes qui ont pris cette décision savent qu’elle n’était, de toutes façons, qu’à prendre. Cette force, ce courant, si l’on se sent la force de s’y prêter (parce qu’il peut vous broyer si vous n’y êtes pas prêts), vous rend ensuite invincible autant qu’invisible. Échouer dans l’amour, c’est ne pas avoir assez de confiance pour se tenir debout dans la réalité, qui n’est que décision.

Charlot sait très bien que si la fleuriste recouvre l’usage de la vue, elle l’ignorera, lui, vagabond, si elle le croise dans la rue. Lui rendre la vue, c’est le meilleur moyen dont dispose le vagabond pour qu’elle ne tombe jamais amoureuse de lui. Il y aurait ainsi mille et une manières d’abuser de cette pauvre fille aveugle. Le vagabond fait pourtant tout pour qu’elle recouvre la vue, le plus vite possible, et disparaît de sa vie sans laisser de traces. C’est là l’étrangeté et la royauté indétrônable de l’amour vrai. Il donne en respectant. Étreint sans chercher à posséder. Il aime sans déranger.

L’amour n’a d’intérêt que s’il est absolu : c’est ainsi qu’il ouvre, pour soi et son prochain, à la liberté.

Charles Chaplin a réalisé "City Lights", ou "Les Lumières de la ville", en 1931.

Ping : « Itinérances » : Nicolas Le Riche partage ses trésors avec son public |

Ping : Nicolas Le Riche : grand, avec le sourire |

Ping : La seule vraie révolution à faire : ne rien faire ! |

Ping : « Les lumières de la ville » à l’Opéra de Tours Un fauteuil d’orchestre pour Charlie Chaplin | Entrée du public